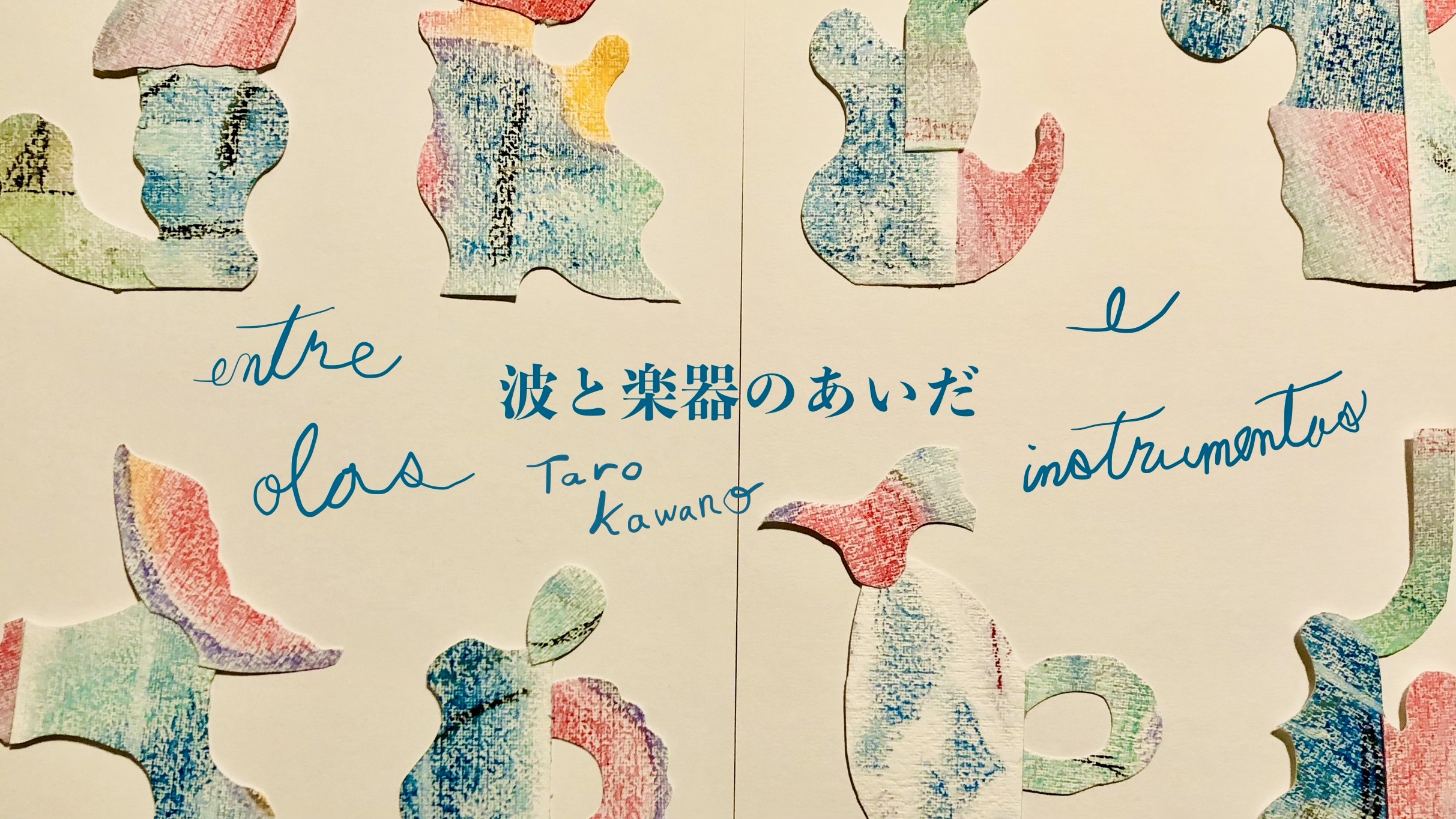

川野太郎

波と楽器のあいだ / 1

2025年8月13日

夏の手紙

ちいさなギャラリースペースで展示会をしていたアクセサリー作家の人から、人生で初めてのイヤーカフを予約した。それからしばらくたち、そろそろ着くころなんじゃないかと思って、最近は毎日郵便受けを覗いていた。

いきおいあまって夢のなかでも郵便受けを見ると、クリックポストでイヤーカフが届いていて、その下によれた大きな封筒があった。中身を広げると、A4サイズの原稿用紙に、枠を無視した大きな字が書かれていて、それが何枚も続く。

最近会えていなかった、昔からの知り合いからの手紙だった。

手紙の内容に深く感動したのは覚えている。でもよくあるように、文面を思い返しても、いちど目覚めてしまっては、夢のなかと同じように心動かされたりはしない。

七月のはじめで、連日三十度をこえる暑さが今年もやってきていたが、その日の朝は窓を開けていればそこそこ涼しかった。気を取り直し、悪くない空気のなかでしたくをし、バイト先の本屋に向かった。

駅前まで自転車を漕ぎ、満車の駐輪場を三か所回ってやっと駐輪し、電車に乗って一度乗り換え、改札を出て店まで歩くうちに、手紙の内容は、細かい部分を強い日差しに削り取られたように、ぼんやりとした「励まし」の印象になっていた。

一日が終わるころにはそんな印象さえもあいまいになっていたが、ぼくは「波と楽器のあいだにあるもののことを、ひとつずつ書けばいいんだよ」とその手紙に書いてあった、と思いはじめていた。ちょっと前からなぜか頭のなかにあった言葉が手紙の文面におさまろうとしている気がして、あえてそれを止めなかった、という感じ。

こういうことがたまにある。全体としては印象的な夢のなかにうろ覚えの部分があると、それにぴったり合いそうな細部がべつの場所から近づいてきて、そこにすっぽり入ってしまうのだ。

*

同じことは夢だけではなく、思い出についても起こる。

中学生のころ、生まれ育った熊本の県立劇場で、ニューヨークのゴスペル隊が来日するクリスマス・コンサートがあった。ところが、聴きにいったのはたしかなのに、肝心の音楽の印象はほとんど残っていない。

そのときのことをおよそ二十年かけて何度も反芻するうちに、ほぼ記憶にないステージに変化が起こった。十三歳のぼくは、気づくと、ベージュのニットを被った黒髪の大柄なひとがピアノの前に座り、室内楽のアンサンブルとともに歌っているのを二階席から見ていた。

十二月の県劇の記憶に混入したその光景の素材になったのは、もっとあとになって動画サイトで見たアントニー・アンド・ザ・ジョンソンズ(いまはアノーニ・アンド・ザ・ジョンソンズ)というバンドのライブ映像だった。

映像は二〇〇五年十一月の、ロンドンにある聖ルーク教会でのパフォーマンスだった。県劇でのコンサートの二年後だ。時系列にかまわない適当さ。

それに加えて、ライブ会場が教会であること、かれらの音楽にゴスペルやソウルの刻印があることにもぼくは気づく。まるで、ゴスペル・シンガーたちを自分の都合で好きな音楽家と交代させたのではなく、覚えていないが聴いたはずのかれらの歌声こそが連想を誘い、二〇〇五年のジョンソンズを熊本に連れてきたのだ……とでも主張したいかのように。

アントニー・アンド・ザ・ジョンソンズの音楽がぼくにとって大切なものになっていったのは、十代の終わりから二十歳くらいにかけてのはっきりとはわからないある時点からだ。

自分のなかにある、みずからを痛めつけながら競争にくらいついていく力があてにならなくなり、その意味で自分がもっとも頼りなく感じられるとき、かれらの音楽はぼくを奮い立たせてくれた。それも、その一度尽きたかに見える力を回復させようとするのではなく、別の、よりしなやかで大きな力の源を指し示すというしかたで。その音楽はぼくの脆さと深く結びつき、ぼくをときにそっと、ときにははげしく揺さぶった。

十三歳のぼくはかれらをまだ知らなかったが、すでにかれらの音楽が必要だった。

公演日の直前、ぼくは学校で、体育の授業中に、それまでも何度か経験していたてんかんの発作を起こし、バスケットボールを持ったまま倒れた。目を覚ますと保健室のベッドにいて、濡らした下着を替えられている最中だった。

あの体育の時間、脳波がスパイクし、ぼくはもっとも脆弱な状態にあった。校舎を出るときには青ざめていたが、転倒したせいで週末のコンサートに行けないかもしれない(音楽を奪われる)という恐怖と怒りで身体は燃えるようだった。

歌の記憶も焼き尽くされてしまったのだろうか。

残り火がくすぶるステージの袖から、アントニー・ヘガティとバンドのメンバーがあらわれる。当時すでに存在した「Divine」を、未来のレパートリーから「Fistful of Love」を、「For Today I Am a Boy」を、そして聖ルーク教会でのライブの時点でも未来に属する楽曲だった「Another World」を、「Epilepsy is Dancing」を披露する。ピアノをときには叩くように弾き、身体を揺らしながら歌う彼女の笑顔や、演奏家たちとの目配せが、二〇〇三年十二月十八日の県立劇場の二階席から見える。

ぼくは少年の拍手を聴こうとする。

川野太郎(かわの・たろう)

翻訳家・作家。1990年熊本生まれ。訳書にシオドア・スタージョン『夢みる宝石』(筑摩書房)、ベン・ラーナー『トピーカ・スクール』(明庭社)ほか。2025年3月、はじめての散文集『百日紅と暮らす』(Este Lado)を刊行。

artwork / collage | 川野太郎

波と楽器のあいだ/0

みんなでビールを

波と楽器のあいだ/2

まなざし